印象·清廉宁波│通济桥:“瞒天帐”下保周全

信息来源:市纪委市监委机关 发布时间:2020-07-03

旧时姚城,分南城北城,以姚江为界。城区南雷主街向来不长,自南而北,至多十分钟路程也就到了通济桥。自古以来,这座桥便是沟通姚江两岸的主要通道。

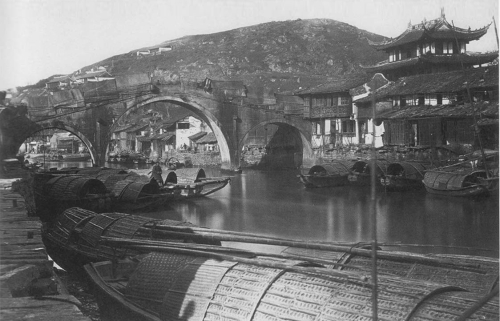

通济桥全长约90米,宽5.61米,主孔净跨14.2米,是姚江上最长最高的桥,“海舶过而风帆不解”,被誉为“浙东第一桥”。据《余姚县志》记载,该桥始建于北宋庆历年间,原系木桥,相传为知县谢景初主持建造,初名德惠桥,后来元代道僧惠兴、李道宁接力改建石拱桥,定名通济桥。整座石桥采用大石板砌成,桥顶栏板里侧刻有莲枝浮雕花纹,上侧24根望柱,其中雕刻着4座狮首石像。栩栩如生。全桥两墩有东西两幅对联,东联是“千时遥吞沧海月,万年独抵大江浪”,西联是“一曲蕙兰飞彩鹢,双城烟雨卧长虹”。江上往来者一到桥下,便有进入余姚城门的感觉。

清光绪《余姚县志》关于通济桥的记载

相传,通济桥之所以历经千年风雨而不毁,除了余姚人对这座桥屡毁屡建的执着外,还与历史上一位大人物有着密切的关系。当地有习俗,新媳妇生下小孩满月那天要去婆家,过桥通行时享受优先的礼遇。

通济桥一次修建完工之日,城里锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,通桥仪式过后,一位抱着孩子的年轻村妇便成了通济桥的首位过客,用当地人的话说是“走了头桥、讨了头彩”。这个小孩是幸运的,后来中了状元,官职一品内阁大学士,他便是为“弘治中兴”时期“天下三贤相”之一的谢迁。

谢迁是明成化十一年(1475)状元,弘治八年(1495)与李东阳一起入阁辅助明孝宗理政。谢迁办事坚持原则,处事决断,善于据理论争,敢于直谏,在朝廷里颇有威望,后因宦官刘瑾当道,期间被迫辞官还乡。

相传,谢迁告老还乡后,认严嵩为父的刑部尚书赵文华仍对他之前的多方“得罪”耿耿于怀,特别是每次他回乡过通济桥时总会被余姚人耻笑,于是决计设法拆掉这座桥。终于有一天,他逮住了机会说服皇帝拆除通济桥,皇帝同意让赵文华奉旨赴姚,逢桥颁旨然后立即下令拆桥。

赵文华于是立即派人提前来姚,暗中量好桥洞宽度,令工匠将船沿加阔到比桥洞阔三分,这样船到桥必受阻,即可当场奉旨拆桥。谢迁获悉后,连夜在城区西十三渡到三江口的江岸上设下“瞒天帐”。赵文华的船先过谢迁老家泗门,谢迁便登船拜访,与他寒暄下棋。赵文华本想坐等官船撞桥后宣布圣旨,却没料到船老大已被谢迁调换,船过桥下微微一倾便擦桥而过。

等过了三江口,没了“瞒天帐”,舷内豁然开朗,赵文华这才想起拆桥的事,于是立即停船登岸宣读圣旨,读毕,余姚县官长跪不接,按谢迁授意回答到:“赵大人,圣旨写明逢桥颁旨拆桥版本,过了桥再回头拆桥那不是违旨了吗?”这时,谢迁在旁开言道:“赵大人,你船到桥洞下,为何不开读圣旨?圣旨回头岂非犯了欺君之罪?”说得赵文华哑口无言,只好回去向皇帝假奏已经拆除江桥。

19世纪60年代的通济桥(余姚市文保所供图)

谢迁和赵文华的故事当然只是个传说,但作为姚江上最具标志性的历史建筑,自通济桥始建以来,从这里迎来了北宋范仲淹、苏轼、王安石等名人墨客,同时也走出了北宋谏臣孙介,南宋状元莫子纯、方山京,《永乐大典》编辑宋僖以及明清时期的王阳明、朱舜水、黄宗羲等一代名臣名家。通济桥与舜江楼风雨千年,长相守望,并于2019年一起被列入全国重点文物保护单位。

在余姚人的心目中,一古桥,一古楼,是守望乡土的“灯塔”,如今自然也成了这所江南文化名城的历史坐标。(作者:陈科 单位:余姚市纪委市监委)

相关链接: