一门三孝子、五代九尚书,这个家族不简单

信息来源:慈溪市纪委监委 发布时间:2019-12-20

慈溪孙家境是一个千年古村,源远流长的历史长河里,这里出过一个于世傲娇的家族,这个家族有过忠不畏死的古代“监察官”,有过一门三孝子,有过五代九尚书,它就是孙家境孙氏家族。

慈溪横河镇孙家境祠堂

孙氏家族,历经宋元明清四代,从五代后唐定居孙家境。家族人才辈出,历朝文武杂职多达609人,尤其在明代中后期辉耀一百五十多年,享六世盛名,故有“一个孙家境,半部明代史”的说法。

清代学者邵廷采在他的《思复堂文集》中说:孙氏自燧及嘉绩六世,世以文章忠孝嗣其家绪,蔑有废坠。海内高仰之,为当代宗臣。

忠烈“监察官” 开启族门辉煌之路

六世风流,尤以忠烈“监察官”孙燧最为著名。

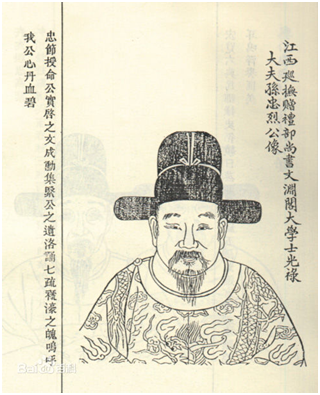

孙燧像

孙燧是明朝弘治六年进士,历仕刑部主事、福建参政、河南布政使。正德十年,迁右副都御史、江西巡抚。右副都御史,明始置,为都察院佐官,清沿置,不预都察院事,仅作为巡抚的兼衔,在其辖境内行使行政监察权。故,世人称之为“监察官”。

孙燧为官刚正不阿,拥有极好的政誉,但最令他流芳千古的是其忠不畏死的气节。

正德十年,孙燧以右副都御史的身份巡抚江西,时逢宁王朱宸濠图谋作乱,孙燧不愿苟合,结果被宁王所害。但由于他在巡抚江西的四年中,积极地做好了应对叛乱的各种措施,使得叛乱迅速被平定。

所谓义无反顾而赴死慷慨,朝议论定“应得首功”。从孙燧忠烈殉国死后追赠礼部尚书开始,孙氏一门六代,代代诰封,呈现科甲绵延、孙支竞秀的辉煌,直到明末清初仍然绽放绚丽的光芒。

家风护荫 镌刻世代高尚风骨

孙氏一族世代忠孝传家,明代大贤王阳明在吊孙燧文中说:“公为忠臣、公之令子为孝子”。孙氏“忠孝之家”于是闻名天下。当孙燧被宁王杀害,其三子孙堪、孙墀、孙陞兄弟三人闻讯后誓死复仇,星夜兼程直赴南昌,后来为父守墓三年,丧期满后又守孝三年,被时人称为“三孝子”。所谓纯孝,不过如此。

孙家境祠堂内“三孝子”蜡像

孙陞为官清正,有口皆碑,他是严嵩的门生,女儿孙鐶还是严嵩亲信高官吕本的儿媳。严嵩专权的时候,孙陞不为师生关系、亲眷关系左右,主动要求离开京城外任,从此不再回京。他风节高尚,更有“孝友天植”、“笃行君子”的美称。他口不言人过,对待同僚亲友,常常出粟为助。同乡状元韩应龙英年早逝,他主动扶养韩氏遗孤,华州王维祯死于地震,他收集遗文刻印出版,他还常告诫子女养德、养身、养学,三者须日日体验,不可缺一。

事国以忠直、事长以孝悌、事友以贞信、事政以勤廉。孙氏的家风族规是镌刻在孙氏后人身上的最鲜明的印记。

清正为公 坚守为官政心政德

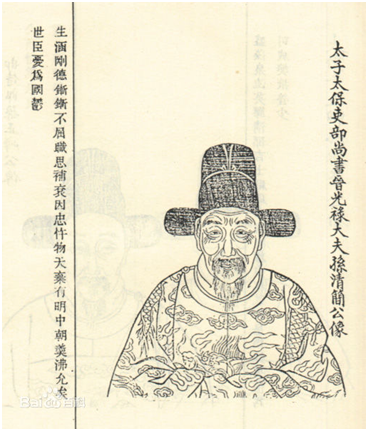

孙氏六世中第三代孙鑨(lóng),在嘉靖朝担任吏部尚书,求贤若渴,考绩朝官、杜绝请托、力持公正,启用不少刚直忠贞的东林党贤士清正朝纲,被誉为“东林肇基者”、“浙中贤太宰”。

孙鑨像

同是第三代,南京兵部尚书孙鑛(kuàng),是万历年间抗倭的主战派代表,在国家危难时刻不计个人荣损,经略朝鲜抗击倭寇,他拟定《防海图说》,实事求是主张积极防御,又笃行实学,足迹遍及抗倭前沿,根据实地考察分析写成《兵食机宜》,条陈内容涉及形势、设兵、聚粮、额饷诸事,极为详备。

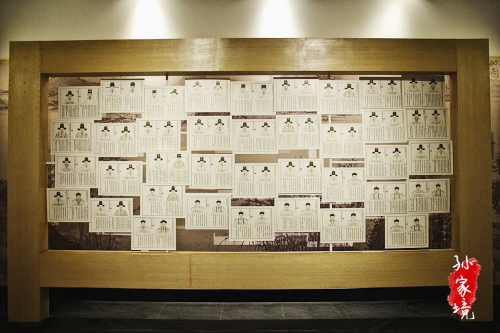

孙氏家族宗谱中最主要的历史人物陈列栏

孙氏六世中第四代刑部主事孙如法,刚正不阿秉公执法。在万历争国本一案中当庭直谏,据理力争、万死不悔,为此被贬到潮州,当时所谓的瘴疠之地去当一个挂名小吏,终身未再起用。回乡养病期间,孙如法见家乡官塘常年不修,倾圮坏塌,天灾连连,百姓深受苦难,他立即出资修筑海塘,并且亲自指挥砌塘工程,终因过度劳累而病殁。

第四代中声名最盛的是三朝元老孙如游,历仕神宗、光宗、熹宗三朝累官至太子太保、礼部尚书、文渊阁大学士,一生忠直,因而深受三代君王的信任和赏识。明末政治局势崩坏,孙如游心痛如焚却回天乏力,年逾古稀告职回乡前还上陈十事以献:保圣躬、勤典学、操主权、时召对、肃纪纲、挽世风、惜老成、通言路、饬边防、苏民困。忧国身心,不因离职而轻忘。

今天的孙家境,昔日显赫已随时光风流云散。然而往事千年,千古风流,余韵绵长孙氏先人的风标气节,并不随光阴褪色,依然在今人的记忆里流芳。